Pourquoi définir des indicateurs ?

Afin d’accompagner l’action des collectivités françaises dans leurs politiques publiques d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la Coalition Eau propose un référentiel d’indicateurs permettant d’évaluer le niveau d’accès à l’eau dans différentes situations, afin de garantir un accès minimal et digne à toutes personnes vivant sur le territoire.

Le cadre international du droit à l’eau

L’accès à l’eau et à l’assainissement est reconnu comme un droit humain fondamental depuis la résolution 64/292 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (2010). Selon cette résolution, les services d’eau et d’assainissement doivent être :

« suffisants et constamment disponibles, salubres et de qualité acceptables, accessibles physiquement, financièrement et sans danger ».

En 2015, le Rapporteur spécial de l’ONU a précisé 5 critères de réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement (rapport A/70/203) :

- Disponibilité

- Accessibilité physique

- Accessibilité économique

- Qualité

- Acceptabilité (dignité et sécurité)

Ces 5 critères donnent des éléments utiles pour analyser situations d’accès – inexistant ou insuffisant à l’eau potable – en France, mais nécessitent d’être précisés par des indicateurs adaptés au territoire.

Le cadre juridique français

L’ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 et le décret d’application n° 2022-1721 du 29 décembre 2022, transposant l’article 16 de la directive européenne « eau potable », constituent une avancée notable en droit français car ces textes précisent les usages essentiels en eau (boisson, alimentation, hygiène, propreté) à hauteur de 50 à 100 litres par jour et par personne et imposent aux communes et intercommunalités de réaliser un diagnostic territorial de l’accès à l’eau potable.

Ce diagnostic a pour objectif d’identifier les situations et publics en situation de précarité hydrique – personnes sans-abri, vivant en bidonvilles, dans des logements informels ou insalubres, éloignement du réseau, coupures d’eau, etc. – d’évaluer les dispositifs existants (fontaines publiques, les points d’eau ou les raccordements spécifiques). Il s’agit d’élaborer, à partir de ce travail, un plan d’action concret pour garantir l’accès à l’eau en apportant des réponses adaptées aux situations de mal accès ou de non accès à l’eau.

En outre, depuis 2022, La loi AGEC crée une obligation de mise à disposition de points d’eau gratuits dans les lieux recevant du public. À l’horizon 2029, la révision de la directive sur les eaux urbaines résiduaires imposera également un accès effectif aux sanitaires pour tou.te.s.

- Voir le décryptage de ces nouvelles normes, accessible ici.

Une phase d’évaluation des besoins et des accès existants à l’eau est nécessaire pour identifier les « personnes n’ayant pas d’accès ou un accès insuffisant à l’eau potable ». Les normes nationales (Code de la santé publique, Code général des collectivités territoriales, etc.) apportent une première base, avec notamment la définition d’une quantité minimale par jour nécessaire (entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour) pour couvrir les différents usages de l’eau.

Néanmoins, des indicateurs complémentaires, permettant de qualifier le manque d’accès à l’eau, que ce soit dans l’espace public ou au sein d’habitats informels et précaires, sont indispensables. Une approche fondée sur les droits humains (AFDH) est également essentielle pour guider l’action des parties prenantes et la définition d’indicateurs d’accès à l’eau, avec notamment ces principes clés : la non-discrimination et l’égalité, l’accès à l’information et la transparence, et la participation et l’inclusion.

D’autres principes sont à prendre en compte pour approcher les usages et les besoins en eau des populations, notamment la territorialisation et l’adaptation des politiques aux spécificités de chaque territoire particulier, notamment en ce qui concerne les Outre-Mer, ainsi que l’acceptabilité de l’accès à l’eau proposé, prenant en compte les usages de l’eau, les pratiques et les rapports à l’eau, qui varient selon les spécificités culturelles, sociales et économiques.

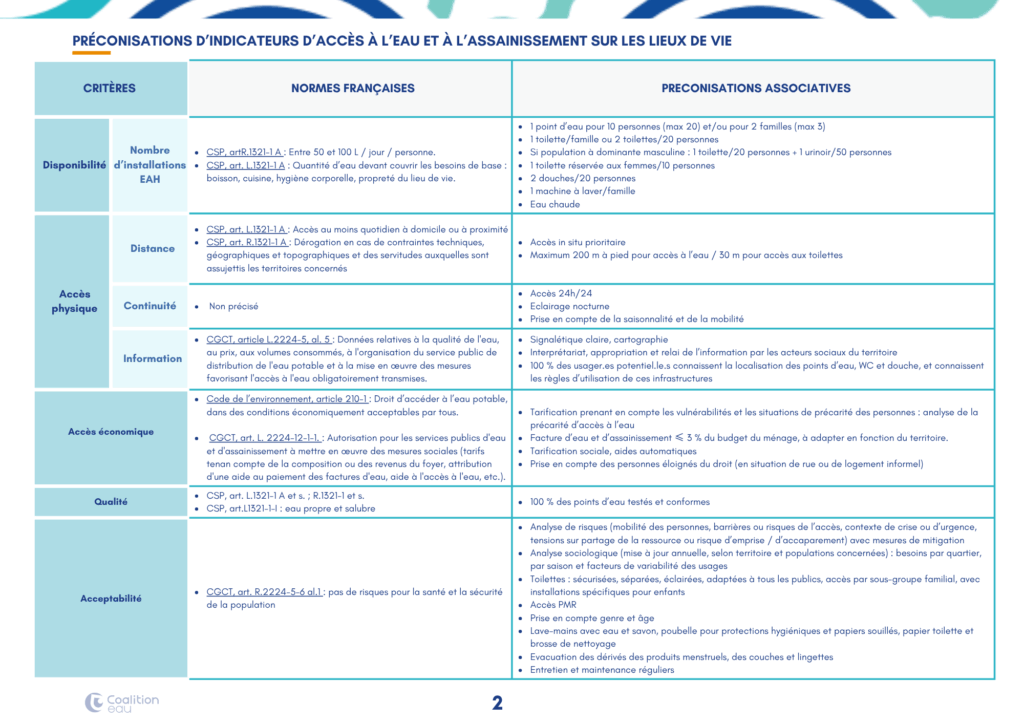

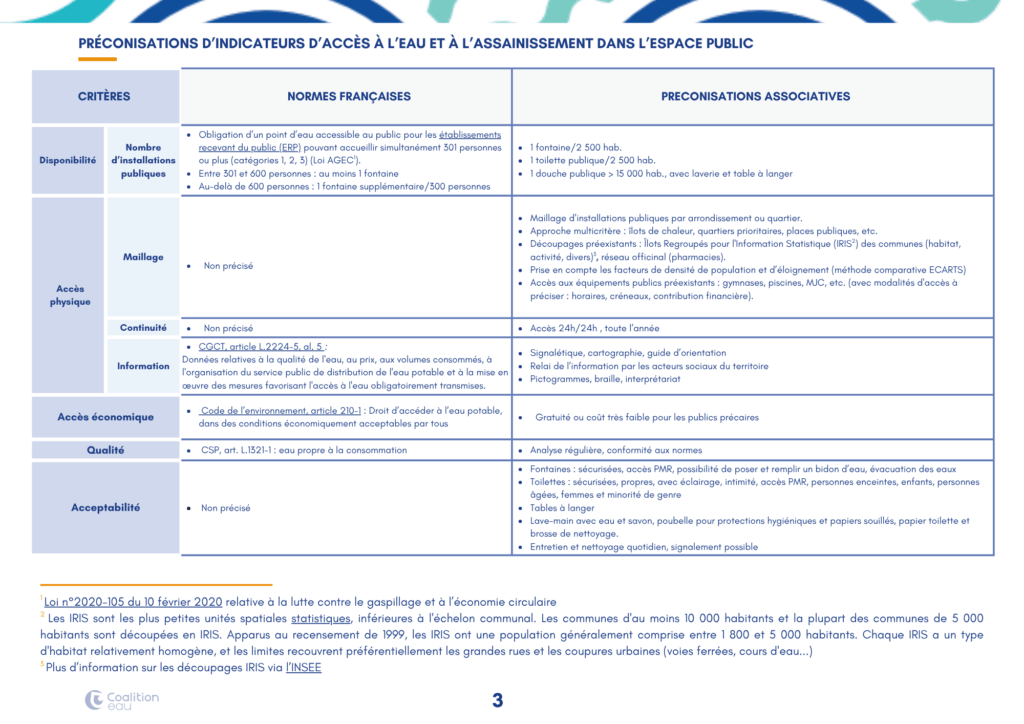

Les indicateurs promus par les ONG

Afin d’accompagner l’action des collectivités dans leurs politiques publiques d’accès à l’eau potable et à l’assainissement sur leur territoire, la Coalition Eau propose un panel d’indicateurs permettant d’évaluer le niveau d’accès à l’eau et d’aller vers un accès minimal digne. Il s’agit d’un référentiel minimal, pouvant être adapté en fonction du contexte, des besoins et des usages des personnes.

Ces indicateurs ont été conçus pour répondre aux 5 critères du droit humain à l’eau et à l’assainissement :

- Dans les lieux de vie : disponibilité, accès physique (distance, continuité et information), accès économique, qualité et acceptabilité.

- Dans l’espace public : disponibilité (nombre de fontaines publiques, accès physique (maillage, continuité et information), accès économique, qualité et acceptabilité.

Pour aller plus loin

- Consulter le tableau complet d’indicateurs proposés par la Coalition Eau, en téléchargement ci-dessous

- Consulter la note de position de la Coalition Eau « Droits à l’eau et à l’assainissement en France. Vers une définition d’un accès suffisant et adapté », en téléchargement ci-dessous